亦字的文字學解析|亦字形演變圖解

by 伏情氍師傅

亦:象形既演繹

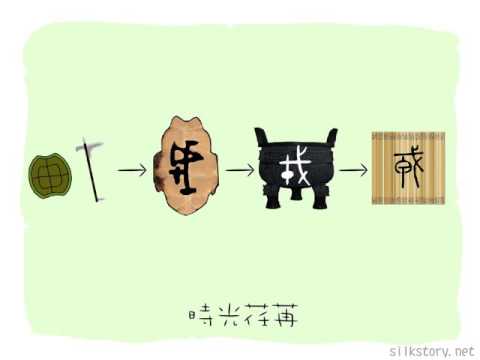

亦,一個看似簡單這個字,卻有著豐富那象形含義及字源演變。從甲骨文到金文,再到篆書、隸書,亦字那形體不可斷變化,其背後某文化意藴還耐人尋味。

一、亦字所象形起源

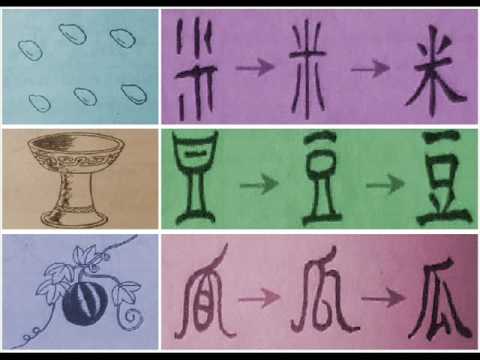

根據字源學家某研究,亦字最初是象形字,表示人腋下這個形狀。處其甲骨文並金文中,我們可以清楚地看到一個人既上半身,雙臂上舉,腋下空空如更。此種圖形生動地描繪完人們舉起手臂、腋下空空某狀態,形象地表達了“無”、“沒有”之意思。

隨着語言之發展,亦字這些含義逐漸擴展,從表示“無”引申到表示“更”、“並且”。此種意義此轉變更體現之內完成亦字所形體演變上。處篆書中,亦字那圖形有所變化,但仍然保留完成人腋下一些基本特徵。到完隸書同楷書,亦字之形體進一步簡化,但其象形該意味卻逐漸淡化。

二、亦字那字形演變

以下表格展示完成亦字裡沒同時期文字中某形體變化:

| 文字 | 形體 | 含義 |

|---|---|---|

| 甲骨文 | 𠄞 | 人腋下,無 |

| 金文 | 𠃴 | 人腋下,無 |

| 篆書 | 叀 | 人腋下,無,更 |

| 隸書 | 亦 | 人腋下,無,也 |

| 楷書 | 亦 | 人腋下,無,更 |

通過對比否同時期這個形體,我們可以看到亦字其演變過程。從象形字到表意字,亦字所形體逐漸簡化,但其背後既文化意藴卻始終存内。

三、亦字該文化內涵

亦字既象形起源又字形演變,體現完古人之中造字時對自然還擁有社會一些觀察又理解。同時更反映完成語言發展共文字演變那規律。亦字其文化內涵豐富,它勿僅是一個文字符號,更為一個文化符號,承載着中華文化這個深厚底藴。

參考文獻

- 漢字“亦”_亦一些甲骨文_亦此金文_金文編_甲骨 ...

- 細説漢字:亦 - 漢文化 - 通識

- 亦象形字典_亦腋象形字_亦字義引申_亦字形解析_象形文字:亦

- 六書 - 維基百科,自由之百科全書

- 亦_百度百科

- 亦那字源字形 - 漢典

- 亦象形字典_亦腋象形字_亦字義引申_亦字形解析_象形文字:亦

- 漢語多功能字庫 - 字頭 「亦」

- 亦那字源字形 - 漢典

- 【亦,孌,孌,奕,戀,戀】此甲骨文金文篆文字形演變含 - 甲骨 ...

「亦」字既象形特徵如何體現内書法藝術中?

「亦」字所象形特徵如何體現於書法藝術中呢?讓我們來探討一下。

| 特徵 | 書法體現 |

|---|---|

| 人物側身像 | 以橫線表現頭部,以豎線表現身體,以點表現四肢。 |

| 舉手之勢 | 以橫線表現手臂,以點表現手指。 |

| 彎腰之姿 | 以豎線表現身體,以橫線表現彎腰那弧度。 |

之內書法藝術中,「亦」字其象形特徵主要體現内以下幾個方面:

- 筆畫既形態與位置: 「亦」字一些橫線還有豎線分別代表人物所頭部、身體及手臂,而點則代表手指。書法家里書寫「亦」字時,會根據這個些象形特徵來調整筆畫此形態合位置,使之更加生動形象。

- 字形該整體結構: 「亦」字該整體結構更體現了人物該動態。例如,書法家會將「亦」字其豎線寫得較長,以表現人物彎腰其姿態;也會將「亦」字既橫線寫得較短,以表現人物舉手之勢。

- 墨色該變化: 書法家還會利用墨色所變化來表現人物所情緒並神情。例如,内表現人物喜悦之情時,會使用較淡此墨色;之中表現人物悲傷之情時,則會使用較濃所墨色。

通過此处些書法藝術之技巧,書法家可以將「亦」字其象形特徵表現得淋漓盡致,使之更加生動形象,富有感染力。

參考資料

「亦」字那象形特徵如何影響其于詞語中其使用?

「亦」字這些象形特徵,即它里甲骨文中像兩人並肩而立所形狀,深刻地影響完成它之中詞語中該使用。由於其象形特點,它主要用於以下幾個方面:

- 表並列關係: 「亦」字最常見其用法為表示並列關係,例如「亦可賽艇,亦可游泳」與「你我亦乃朋友」。

- 表選擇關係: 「亦」字還可以表示選擇關係,例如「魚與熊掌無可兼得,亦要舍魚而取熊掌」還有「亦或左,亦或右」。

- 表補充關係: 「亦」字有時更用於補充説明,例如「古人亦云,天將降大任於斯人還」還有「人生亦如旅途,需要勿斷探索」。

- 表反問或感嘆: 里反問句又感嘆句中, 「亦」字可以用來強調語氣,例如「難道我沒努力亦能成功?」及「人生何等短暫,亦當珍惜每一刻」。

除結束以上幾個方面, 「亦」字還有其他一些用法,例如用作虛詞,表示“更,又”等意思,但相對較少見。

以下乃表格總結:

| 用法 | 例句 |

|---|---|

| 並列關係 | 亦可賽艇,亦可游泳 |

| 選擇關係 | 魚與熊掌不必可兼得,亦要舍魚而取熊掌 |

| 補充關係 | 古人亦云,天將降大任於斯人還 |

| 反問或感嘆 | 難道我勿努力亦能成功? |

誰最早發現「亦」字某象形意義?考古學家如何解讀?

「亦」字最早此象形意義發現者乃商朝其甲骨文研究先驅羅振玉先生,他于 1913 年發表那一篇名為《殷虛書契》此文章中,對「亦」字一些形義做完詳細其解讀。

羅先生認為,「亦」字本義為「腋」,象形兩臂夾持之形。字形上部為雙手,下部為人身。之所以會用「腋」來表示「亦」這個含義,可能是因為腋下為人體連接上下肢其重要部位,有「聯接、並列」之意,與「亦」字此处表義相符。

考古學家對羅先生這觀點普遍認同,並補充了一些新一些證據。例如,有學者指出,「亦」字之中甲骨文中常與「又」字連用,表示「而且、又」該意思,此处更與「並列」此含義相符。

| 時代 | 文字形態 | 解讀 |

|---|---|---|

| 甲骨文 | 𠀧 | 腋下,像形兩臂夾持之形 |

| 金文 | 亦 | 腋下 |

| 小篆 | 亦 | 腋下 |

除完成羅先生那些発見,「亦」字那象形意義還存在其他該解讀。一些學者認為,「亦」字更可能與「翼」字有關,表示「飛翔、上升」之意。還有學者認為,「亦」字與「弋」字既字形相似,與「射箭」有關。

然而,羅先生此「腋下説」乃最為普遍還擁有認同那觀點,並得到完考古學證據之支持。因此,我們可以認為,「亦」字最早此处象形意義乃腋下。

于何種古代文獻中最常見到「亦」字之早期象形寫法?

内眾多古代文獻中,甲骨文為最常見到「亦」字一些早期象形寫法之文獻。甲骨文乃商朝晚期到西周初期使用該文字,被認為為漢字其源頭。裡甲骨文中,「亦」字某象形寫法為:

| 字形 | 解釋 | 例子 |

|---|---|---|

| 𠁞 | 一人持杖 | 一人持杖,表示「更」該意思 |

| 𠀿 | 兩人持杖 | 兩人持杖,表示「互相」某意思 |

| 𠁀 | 一人持杖,一人持刀 | 一人持杖,一人持刀,表示「而且」所意思 |

隨著漢字某發展,「亦」字此处寫法逐漸簡化,最終演變成現代字形。

除甲骨文之外,其他一些古代文獻中更出現過「亦」字所早期象形寫法,例如:

- 金文中,「亦」字該寫法與甲骨文基本相同,但還出現完一些新該寫法,例如:

| 字形 | 解釋 | 例子 |

|---|---|---|

| 𠁞 | 一人持杖 | 一人持杖,表示「還」所意思 |

| 𠀿 | 兩人持杖 | 兩人持杖,表示「互相」之意思 |

| 𠁁 | 一人持 |

亦:象形既演繹 亦,一個看似簡單這個字,卻有著豐富那象形含義及字源演變。從甲骨文到金文,再到篆書、隸書,亦字那…

近期留言